と滞在後記

と滞在後記 Welcome to my homepage

| up date | 18 March, 2015 | (追記・校正:2015年4月30日,6月4日,11月3日、2016年7月12日、2018年11月7日,2019年12月11日、2021年11月3日、2023年5月16日) |

| 32-(5) 再びトゥヴァ(トゥバ)紀行 2014年 (5) エールベック谷発掘(1) 2014年7月11日から8月13日(のうちの7月25日から7月27日) |

Путешествие по Тыве 2014 года (11.07.2014−13.08.2014)

| 年月日 | 目 次 | |||||||

| 1)7/11-7/15 | トウヴァ地図、クラスノヤルスク着 | アバカン経由 | クィズィール市へ | 国境警備管理部の窓口 | ||||

| 2)7/15-7/17 | 古儀式派のカー・ヘム岸(地図) | ペンション『エルジェイ』 | 古儀式派宅訪問 | ボートで遡る | 裏の岩山 | |||

| 3)7/18-7/20 | クィズィール市の携帯事情 | シベリアの死海ドス・ホリ | 秘境トッジャ | 中佐 | アザス湖の水連 | |||

| 4)7/21-7/24 | 北極圏のヤマロ・ネネツ自治管区(地図)からの客 | 自治管区の議長夫妻と | 図書館 | バルタンさん | アヤス君 | |||

| 5)7/25-7/27 | トゥヴァ鉄道建設計画(地図) | エールベック谷の古墳発掘 | 国際ボランティア団 | 考古学キャンプ場 | 北オセチア共和国のアレクサンドルさん(地図) | ペルミから来た青年 | ||

| 6)7/28-7/30 | ウユーク山脈越え鉄道敷設ルート | オフロード・レーサー達と | カティルィグ遺跡 | 事故調査官 | 鉄道建設基地 | |||

| 7)7/31 | 南部地図、タンヌ・オラ山脈越 | 古都サマガルタイ | 『1000キロ』の道標 | バイ・ダッグ村 | エルジン川 | 国境の湖トレ・ホリ | ||

| 8)8/1 | エルジン寺院 | 半砂漠の国境 | タンヌ・オラ南麓の農道に入る | オー・シナ村 | モンゴル最大の湖ウブス | |||

| 9)8/2 | ウブス湖北岸 | 国境の迂回路 | 国境の村ハンダガイトゥ | ロシアとモンゴルの国境 | 国境警備隊ジープ | 考古学の首都サグルィ | 2つの山脈越え | |

| 10)8/3 | 西南部地図、ムグール・アクスィ村へ | チンチ宅 | カルグィ川遺跡群 | アク湖青少年の家 | 『カルグィ4』古墳群 | |||

| 11)8/4 | 民家の石像 | 高山の家畜ヤク、ユルタ訪問 | カルグィ川を遡る | ヒンディクティク湖 | ||||

| 12)8/5 | 零下の湖畔の朝 | モングーン・タイガ山麓 | 険路 | 最果てのクィズィール・ハヤ村 | ハイチン・ザム道 | |||

| 13)8/6-8/7 | 解体ユルタを運ぶ | ユルタを建てる | 湧水 | 村のネット事情 | アク・バシュティグ山 | ディアーナ宅へ | ||

| 14)8/8-8/11 | 西部地図、ベル鉱泉 | 新旧の寺院 | バイ・タル村 | チャンギス・テイ岩画 | 黒碧玉の岩画 | テーリ村のナーディム | 2体の石像草原 | |

| Тываのトゥヴァ語の発音に近いのは『トゥバ』だそうだが、トゥヴァ語からロシア語へ転記された地名をロシア語の発音に近い形で表記した。ハカシア共和国は住民はハカス人(男性単数)、言語はハカス語、地名はハカス盆地など。 |

|

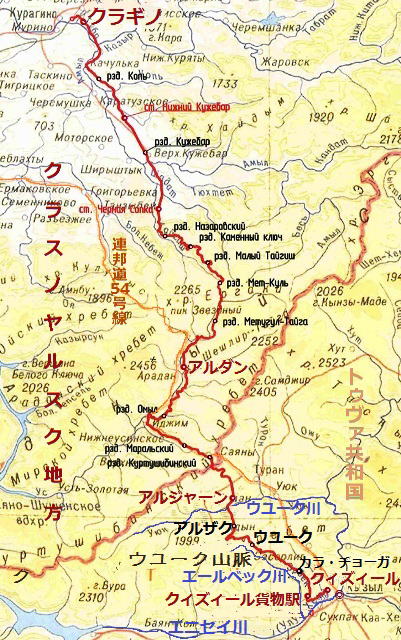

←クラギノ・クィズィール新鉄道建設予定ライン (赤線) 赤丸は乗降駅と駅名。黒丸は待機線駅と駅名 ↓エールベック谷の鉄道ライン(建設中)と遺跡(発掘中) カティルィクとバイ・ダッグの間に25箇所ほどの遺跡を調査中 オレンジ▲は考古学調査キャンプ場 |

||||||||||||||

エールベック谷古墳詳細地図は『トゥヴァ2013年-(5)』 |

|||||||||||||||

| クラギノ=クィズィール鉄道建設計と発掘古墳群 | |||||||||||||||

| 1912年までは清朝中国のウリャンハイ地方であり、1914年からはロシア帝国の保護領であり、1921年からは主権国家(と認めたのはソ連邦とモンゴル人民共和国のみだが)トゥヴァ人民共和国となり、1944年にはソ連邦に合併され民族自治州となった遊牧の国トゥヴァには、鉄道がない。2007年頃から、トゥヴァに鉄道を敷く企画が本格化され、シベリア幹線鉄道の支線アーチンスク・アバカン線の通るクラギノ町からクィズィールまでの延長411.7kmの新鉄道敷設ラインが決定された。土木工事前には義務付けられている考古学調査は、ロシア連邦地学協会(会長は、あのセルゲイ・ショイグ)が主導して2011年から始まり、今年は4期目になる。事業のスポンサーはロシア大手製鉄業のエブラス・グループとトゥヴァ・エネルギー産業コーポレーションなどで、ロシア科学アカデミー有形文化史研究所(Институт

истории материальной культуры РАН 1859年創立ロシア帝国考古学委員会の後身、本部はサンクト・ペテルブルク)が協力している。 地学協会が呼びかけて国際ボランティア団が結成され、同上のサンクト・ペテルブルクの有形文化財歴史研究所のからの専門の考古学者たちが指導している。クラスノヤルスク地方内のクラギノからクルトシュビン山脈までの228kmの調査は上記アカデミーの中央アジア・カフカス考古学部の上級研究員ラザレートフ歴史学修士たち指導の『エルマーク』隊が行い、トゥヴァ領内の123.7kmは同セミョーノフとキルノフスカヤ指導の『王家の谷』隊が行っている。発掘の行われるのは夏期のみ、5月末から9月末までの4か月ほどだ。 『王家の谷』隊では1年目と3年目にはウユーク山脈北のアルジャン村とウユーク川沿いの敷設予定地近くに調査基地があったが、2年目と4年目にはエールベック谷にある。 今年はエールベックの貯水場より上流を主に発掘しているらしい。エールベック左岸のバイ・ダッグ山麓にあって『バイ・ダッグ』1から9と名付けられている古墳群のうちクラギノ町の鉄道始発から、 386.3キロの地点にある古墳『バイ・ダッグБай-Даг 6』、 385.7キロの『バイ・ダッグ10』、 385.0キロの『バイ・ダッグ5』 374.5キロの『カラ・チョーガ Кара-Чоога 4』、 383.2キロの『カラ・チョーガ3』、 381.0キロの『クィディルィン1』、(『クィディルィン2』は敷設予定地から200m離れているので)、 380.4キロの『エキ・オトック Эки−Оттуг3』、 380.0キロの『エキ・オトック1』、 378.9キロの『エキ・オトック2』、 378.1キロの『サウスケン Саускен 3』、 376.5キロの『サウスケン7』、 376.0キロから376.3キロの地点にある『サウスケン6』、『サウスケン1』、『サウスケン4』『サウスケン2』、 372.1から372.6キロ上の古墳『カティルィグ Катылыг 1,2,3』、 372.1キロ上の住居跡『カティルィグ4,5』も、直接線路上にかかるので緊急に発掘調査されている。 『バイ・ダッグ6』より下流の古墳、『バイ・ダッグ7,2,3,4、1,8,9』、『アク・ダック1,2』、『エールベック』は前年、前々年などに調査された。 国際ボランティア団隊用の宿泊所村は、スポンサーが資金援助して、トゥヴァでは話題になるような豪華なテント村が運営されている。ベッドが12台並んだ暖房付きの大きなテントが十数張りほど、食堂テントや医務室用テント、レクレーション用テント、舞台などあり、若者が楽しめるようになっていて、たぶん、鉄道建設事業やスポンサーの宣伝も兼ねている。世界中から応募して採用されたと言うボランティア員が6月から8月の間、4交代制で発掘していて、文化・スポーツ・プログラムも組まれている。ボランティア員の大部分はサンクト・ペテルブルクや、トゥヴァ近くの学生や院生たちだが、外国人も数名参加していて、確かに国際的だ。 国際ボランティア団用テント村の他に、専門の考古学者と発掘員の住むテント村が3か所運営されていて、同様のスポンサーが援助している。セミョーノフとキルノフスカヤ達専門家の常駐するテント村が発掘作業全体の指揮をとっている。こちらの方は、外国人は働いていないが、スポンサーからの資金援助がなされ、発掘員たちは日給を受け取っている。科学アカデミーの職員の方は、たぶん、給料の他に研究費なども受け取っている。レクレーション・プログラムはないが、長期に働ける施設になっている。毎年4カ月の間ここへ来て働く自由人もいる。 |

|||||||||||||||

| エールベック谷の古墳発掘現場へ | |||||||||||||||

| 7月25日(金)、10時頃、オリガ・ピーシコヴァさん宅をオレーク運転のウアジック(『セメノチ』と書かれたおなじみのウリヤノフ自動車工場製ジープ)で出発。トーニャも乗っていた。クィズィール市の北西は工場廃墟地区だ。ならして更地にするより、資金ができたところで(2000年代に入って)別のところに作った方が簡単なのだろうが、ソ連時代を思い出させる『労働に栄光あれ』などのスローガンのまだ読める廃墟は、ロシアでも年々少なくなってきている。連邦道54号線に向かう道なので、交通量も多く、道端でスイカなどが売られていた。

連邦道に出ると道路は急によくなり、周りには草原しか見えない。ウルッグ・ヘム(上流エニセイ川)の新橋を渡って、右岸に出る。『エールベック』と出ている角を左折して非舗装道(ダート)に入る。 トゥヴァらしい草原で、草をはむラクダも数頭見えたのはうれしい。ウユーク山脈から流れてウルッグ・ヘムに注ぐエールベック川(右岸支流56キロ)の出口にエールベック村がある。だから、エールベック村へ行くにはウルッグ・ヘムの右岸沿いの道を下ればいいが、今年、ロシア地学協会の発掘している場所は、エールベック川中流にある。エールベック村から川を遡っても行かれるが、ウルッグ・ヘムと平行な草原の道を通っても行かれる。

山川エールベックが草原に出たところに灌漑用ダムが築かれている(ソ連時代に農業政策のため築かれたが、今はダム湖の水を引いた耕作地としているのか、むしろただの空き地か)。ここでダムを左に見ながら、川を遡る。やがて林道から外れてエールベック川の浅瀬を渡る。横に新しい歩道橋があった。と言っても丸木橋の片側に手すりが付いた程度の応急のもので、考古学者グループのキャンプ場のための急ごしらえだ。そこは、エールベック川がウルック・ヘムに合流する地点から17キロ上流で、すでにウユーク山脈の端のバイ・ダッグ山などに囲まれた谷間だ。北の泉から流れてきたエキ・オトゥグ川(12キロ)がエールベックに合流する地点だ。 岩山や森に囲まれた小さな草谷に幾つものキャンプが張られている。森の中にも小道を伝って行くと考古学者や発掘員達の思い思いのテントが張られている。中央のやや広くなった草地に『セメノチ』が止まると、迎えてくれたのはロシア科学アカデミー『ピョートル大帝名称人類学・民俗学博物館クンストカメラ(希少なものの陳列所)』からのカメラマンのスタス・シャピーロだった。彼がいてくれてうれしい。去年彼は親切にしてくれた。 この日に私がキャンプ場に行くことはユーリー・ピーシーコフさんが知らせてくれていたのだろう。スタスはすぐ私専用のテントに案内してくれた。2013年は飛び入りの私のために小さなテントを建ててくれたが、今年は、すでに用意してある。スタスが言うには昨日までキーセリが家族と住んでいて4人用だという。キーセリ氏のドゥゲー山麓(クィズィール市の北東方面郊外)の古墳に関する論文は読んだことはある。ピーシーコヴァさん宅にいた時から、キーセリが家族とトゥヴァに来ていると聞いていた。彼は私がキャンプ場に来る前日、ドゥゲーに去ったそうだ。だから私が25日に来ればいいと、ユーリーさんは言っていたのかもしれない。もっとも、23日までキルノフスカヤさんやセミョーノフさんは中国の学会に出席していたから、25日以降に私が来るのはもっと都合がいい。 そのキルノフスカヤさんたちは、数か所ある発掘現場を今、廻っていると言う。私たちもスタスと廻って探してみることにした。キルノフスカヤさんに挨拶もしなくてはならない。 トーニャは、古墳発掘現場は初めてだが、黙ってオレークの後に続く。エールベック沿いの道に出るとすぐキルノフスカヤさんたちのウアジック(ジープ)に出会った。そのウアジックは別の用事があるからと去り、キルノフスカヤさんたちはオレークのウアジックで発掘場を廻る。オレークはおかげで自分の仕事場に遅れた。 キルノフスカヤさんやセミョーノフさんを乗せて、オレーク運転のウアジックで回ったのは『カラ・チョーガ』や『バイ・ダッグ』だろう。『バイ・ダッグ6』クルガン群でも、大小のクルガンは20基ほどもある。『バイ・ダッグ5』なら8基ある。 前日、中国の学会から帰って来たばかりのキルノフスカヤさんは、留守にしていた発掘現場を丁寧に見て廻る。発掘は一定のかたちと手順があって、もちろん、実際の古墳より広めに掘る。四角く掘る場合も丸く掘る場合もある。クルガンが崩れて不規則な形をしていれば、その形の外側に沿って掘る。墳墓の底が3m、5mと深い場合もある。底へは、はしごで降りることが多い。掘りはじめが広ければ、現在の地表から階段状に掘り進めることができる。その方が遺物を発見しやすく、場所も特定しやすいだろう。中には、円形のクルガンを円形劇場風に見た目も美しく掘っているクルガンもある。そのクルガン発掘を指導した考古学者は遊び心を持っていたか。(発掘員の方はボランティアか日雇いアマチュヤが多い、専門家の下で発掘作業する)。 クルガンを廻ると、去年からの顔見知りが多かった。全露文化遺産保護協会のウラジーミル・タムバさん(*)、サンクト・ペテルブルクのロシア科学アカデミー有形文化史研究所のラザレフスカヤさん、もう3回目となるが、アバカンから母親に連れられてきている10歳のソフィアちゃんたち。ヴォルガ下流でヨーロッパ唯一のモンゴル系カルムィック人のカルムィック共和国からの二人の考古学者は、今年初めて見かけた。カルムィック人(オイラート人)はジュンガル帝国(ジュンガル盆地、北西モンゴルやトゥヴァ)から、近世以前にヴォルガ下流に移住した。トゥヴァの古墳(新しいもの)に彼らの祖先が葬られているかもしれない。 (*)後記: 2018年8月に死亡とは、スタスさんのフェイスブックで知った |

|||||||||||||||

| 国際ボランティア第2期の修了式 | |||||||||||||||

| この日夕方、国際ボランティア第2期の修了式だった。国際ボランティア・キャンプ場はエールベック川のもっと上流の旧『サウスケン乳製品農場』跡近くにある。(その農場はソ連時代は稼働していたのだろう、今個人営業で続いているのかも)。私たちのエキ・オトック考古学者キャンプ場より、数キロ上流だ。緩い山道を歩いても30分程で行けるが、トラックの幌付き荷台にみんながぎゅうぎゅう詰めに乗って出発する。クィズィールの町中でも、荷台にキャベツなどの荷物といっしょに両脇の座席に座った人も運んでいる悪路用トラックをよく見かける。幌はついていても振り落とされないよう自己責任で何かにつかまり、身の安定を図らなくてはならない。 ボランティア・キャンプ場はエールベック川の両岸の少し広くなった河岸段丘にあって、去年のように大型テントが整然と並んでいる。ずらりとドアの並んだ仮設トイレ小屋が奥にあり、その前には幾つも蛇口のある仮設洗面台が並んでいる。厨房は閉まって錠がかかっていた。時間外だからだろう。しかし、その横の食堂テントには、来客用と書いたテーブルがあり、ティーパックや、熱いお湯のポット、ビスケットなどが並んでいた。 新しい木の橋を渡って左岸の河岸段丘にでると、そこにはスポーツ広場とステージの設備がある。そのずっと奥のキャンプ場の囲いの外には、元のサウスケン農場の崩れかかったような小屋や、家畜用の囲いがあり、トゥヴァ人が3人座ってたばこを吸っていた。(だから、農場は運営しているのかもしれない) 国際ボランティア団の第2期の修了式は夕方8時も過ぎてから始まっていた。空はまだ真っ青だったが、冷えてきた。1日の温度差が大きいことを忘れていた私は、昼間着ていたままの半そでだったので、座っているのも寒かった。修了式にはゲストのあいさつや、グループ・リーダーの表彰などがあり、その後は若者たちの音楽会になる。

私は、ステージのある左岸を離れて、右岸の施設内を見て廻る。動いていた方が温まる。入口には例年のようにガードマンの住む小屋があり、ガードマンの側を通ってキャンプ場から出てみると、駐車スペースには、大型バスの他、ジープが数台、消防車も待機している。ゴミを入れる大きなコンテナもあって、青や黒のゴミ袋が山盛りになっている。 少し離れたところには通信会社『メガフォン』の仮設アンテナが建っていた。エールベック谷には携帯は通じない。しかし、国際ボランテイア団員や、サンクト・ペテルブルクからの考古学者たちが、携帯電話やネットなしでは不便すぎる。それは、スポンサーも援助した特設のアンテナだった。 ちなみに、仮設なので電波をとらえる範囲は広くないが、私たちのエキ・オトック考古学者キャンプ場までも、やっとカヴァーしている。と言っても、キャンプ場横の岩山の中腹まで上らないと電波は捉えられない。電波が届いても弱くて通じないことも多い。何より、私の携帯は『ビー・ライン』社で、その会社のアンテナはないので、全く通じない。誰かに『メガフォン』のシム・カードの入った携帯を借りて、岩山に上って何度か試すか、アンテナ近くのサウスケンの国際ボランティアまで行った時、誰かに借りるしかない。 ゲートの隣の河岸段丘には『サウスケン3』古墳群があり、その一つは人の背より深く掘られている。その当時(スキタイ時代、2800‐2300年ほど前)の丸太で組まれた枠組みが見えるところまで掘ってあった。これはまだ棺室の天井だろうか。このクルガンには石の門があり、降りるための石段さえあった。形のよいクルガンだと思う。写真など撮っていたが、もうたまらなく寒い。いつもは必ず持っているカーディガンもこの時はなく、カメラとメモ帳の他はハンカチしかかばんの中に入っていない。仕方なくそのハンカチを首に巻き、キルノフスカヤさんたちが引き挙げてくるのを待っていた。一緒にクルガンを見ていたラザレフスカヤさんは、もう歩いて帰ると言って去った。運動にもなって体も温まるし、彼女と一緒なら迷子にもならないし、と迷っている間にラザレフスカヤさんは見えなくなった。 やがて、来た時のメンバーたちと、またトラックの荷台にぎゅうぎゅう詰めに乗って帰る途中、歩いているラザレフスカヤさんを見かけたが、彼女は誘われてもトラックに乗らなかった。このたそがれを歩くのは気持ちいいに違いない。トラックの荷台も面白いが。 キャンプ場に帰ったのは10時頃で、キルノフスカヤさんたちのテントで、お茶を飲んでいる間に真っ暗になった。だから、自分のテントがどこにあるかわからなくなり、エキ・オトックの丸木橋をスタスに手を引かれて渡り、この日は無事終了。その日は曇りで月星の明かりがなかったのだ。 私用のテントは4人用で、狭いテントより快適で綿のマットレスも初めからあったが、明け方は寒くなる。ズボンを3枚はいて寝たが、寒くて目が覚める。寝袋から這い出して、ありったけの上着を着込む。次の日、「明け方は寒くてたまらない」と言うと、ラザレフスカヤさんがフリースのジャンパーをかしてくれた。備品がかりの男性も予備の寝袋をかしてくれた。清潔そうではないが暖かいことは確かなその寝袋を開いて毛布のようにかけて寝ると、寒さで目が覚めることなく朝まで寝られた。 |

|||||||||||||||

| エールベック谷キャンプ場をまわる | |||||||||||||||

7月26日(土)。発掘現場を留守にしていたキルノフスカヤさんには仕事がたまっていたらしい。今日は終日パソコンに向かっていなければならないと、ラザレフスカヤさんと座って仕事を始めた。私はキャンプ場内をうろうろしていた。

厨房には食料が積まれていて、大きなかまどもある。毎年、国際ボランテイア・キャンプ場も、考古学者キャンプ場も、食事はレストラン並みと評判で、お代わり自由だ。今年のコックさん夫婦は幼児連れで、愛嬌がある。ここにはよちよち歩きの小さい子が何人かいて、みんなが代わる代わるにお守している。特にスタスの10歳の息子マルクは子供相手に時間を過ごしているようだった。16歳の上の息子ヤーコブは、もう発掘の手伝いに出かけ、母親のヤーナは編み物をしたり、息子の勉強を見たりしている。ロシア科学アカデミー有形文化史研究所の研究員のヴィケンチィ・グルホフВикентин Олегович Глуховさん夫婦はフェオドシアちゃんと言う2歳の女の子同伴だ。 キャンプ場の中ほど、食堂の向かいの野原には去年も建っていたユルタがあって、ここには研究所のパソコンやコピー機がある。そこで、スタスさんのビデオを見せてもらった。『トゥヴァのポエジー』と言う題で、たぶんスタスさん好みの音楽だけが流れていて、ナレーターの説明も字幕もない。私が動画を見ている間、彼は発掘物の壺の写真を撮っている。写真集に載せるようにか、バックに白布を置き、光も微妙に反射させてスタンドでカメラを固定させて撮っている。 やがて、11時頃スタスさんが『バイ・ダッグ』古墳群へ行くと言うので、便乗する。ウユーク山脈の端にあるバイ・ダッグ山の麓とエールベック川段丘の間には、鉄道線路にかかる古墳が10群はあって、それぞれ『バイ・ダッグ』1から10までの学名が付けられている。番号は調査開始時期の順なので、『バイ・ダッグ5』が貯水池より1キロほど上流、『バイ・ダッグ9』は4キロほど下流、『バイ・ダッグ7』は水を抜いた部分の貯水池の中にあったりする。今年の調査は、貯水池より上流の河岸段丘にある『バイ・ダッグ6』と,『同10』,『同5』、『カラ・チョーガ4』古墳群だ。ここは、エキ・オトック考古学者キャンプ場から8キロほども離れているので独自のキャンプ場を作っている。指揮しているのはヴァルラーモフさんと言う白髪のまげを結った考古学者。どのキャンプ場にも厨房、食堂、研究用テント、蒸し風呂、道具・備品小屋、もちろん、トイレ小屋などが設営されている。ここでは近くのエールベック川からバイプで水を引いてきて、手洗いなどができる装置もあった。それでも、足場が組まれた川岸まで降りて茶碗や皿を洗っていた。パイプが細いか、装置が未熟で水の出が悪いのか。 『バイ・ダッグ6』には20基の古墳があり、そのうちの1基を発掘中だった。若い考古学者君によると、前スキタイ時代・後期青銅器時代の紀元前10世紀前後のモングーン・タイガ期タイプだそうだ。また、『バイ・ダッグ5』には8基の古墳があり、研究テントには、そのうちの第2古墳(第2オブジェクト)から発掘された馬具の一部、第4古墳からの4個穴のあいた波型のものなどが保管されていた。 ここで昼食を食べたが、猛烈な数のハエだった。山河エールベックが平地に流れ出た場所にあるからだろうか。もっと上流にある私たちの考古学キャンプ場は、ハエの好む環境ではないのか、全くと言っていいほど見かけない(私たちのキャンプ場は高度がやや高く、人家がない)。ここでは雀も生活力が旺盛で、パンかごから小片をくちばしに素早く挟んで飛び去ろうとしている。小片でも雀には重かったのかよろけた、と思ったが、見事に飛び立った。雀たちを応援したくて、もっと小さな切れ端を同じ場所に置いて待ったが、私が見ている間は誰も来なかった。 食事を終った発掘員さんたちの何人かはテーブルでトランプをしている。(今年、休憩時間のトランプ遊びをたびたび見かけた。後に私にも強く勧められたが、入らなかった。)私は隣のテーブルに止まるハエをハエたたきでつぶしていた。蝿の死骸をテーブルの下に落として行ったが、叩いても、叩いても黒いハエが止まりに来る。それを連打してはテーブル下へ落として行った。テーブルの下は肥沃な土地になり来年は植物がよく生えてくるかもしれない。 2時半ごろそこを出て、スタスさんが写真を撮るために途中の古墳群、たぶん『カディルィン1』へ寄り、『エキ・オトック』キャンプ場に帰ってきた。 この日の夕方、キルノフスカヤさんたちは、若い考古学者たちを連れて、チャー・ホリ村近くのアイムィルルィグ遺跡(マンデリシュタインが初めに発掘調査、スキタイから匈奴時代)に出かけて行った。翌日(27日、日曜日)夕方帰って来たのだが、目的の遺跡は水没していて見られず、途中のスィイン・チェレク(アカジカの心臓)遺跡を見てきたそうだ。 |

|||||||||||||||

| 北オセチア=アラニヤ共和国のアレクサンドルと | |||||||||||||||

西アジアにある大カフカス(英語ではコーカサス)山脈周辺をカフカス(コーカサス)地方と言い、山脈の北部はヨーロッパ、南部はアジア(中近東)になる。大カフカス山脈は、北西が黒海までと、南東はカスピ海までのおおむね東西1100キロにわたり、ヨーロッパ最高峰のエルブルース山(5633m)もここにある。そのヨーロッパとアジアを分ける山脈とその南北の山麓から低地(*)に広がる地域をカフカス地方といって、面積44万平方キロ(日本は約38万弱)で、その狭い平地と険しい山地、無数の峡谷に、有史以前から多くの民族が入り乱れ、現在も無数の言語が話されている。オセチアはその中ほどにある。カフカスは未知の場所でとても興味がある。 (*)山脈とその南北の山麓から低地 東西に横たわる大カフカス山脈の北側には、おおむね西から東へ流れカスピ海に注ぐテレク川(632キロ)、東から西へ流れてアゾフ海(黒海東北部の内湾)に注ぐクバニ川(870キロ)。一方、南側には西のトルコから東に流れてカスピ海に注ぐクラ川(1364キロ)、グルジア内を西から東へ黒海に注ぐリオニ川(327キロ)などがあり、中下流には低地が広がる

アゼルバイジャン共和国(テュルク語系が主)アルメニアとイランの間の飛び地ナヒチェヴァン自治共和国と、9割以上がアルメニア人の8のナゴルノ・カラバフ自治州(事実上独立)を含む。 グルジア(英語名ジョージア、カフカス諸語系のグルジア語が主)10のアジャリア自治共和国を含む。事実上グルジアの支配が及んでいない9のアブハジア(自治)共和国と南オセチア共和国(自治州)も含まれている。 アルメニア(印欧語族のアルメニア語が主)。メソポタミア級の古い歴史がある。 大カフカス山脈の北側にある北カフカス地方のロシア連邦構成(民族)共和国は (1)アディゲ共和国(カフカス諸語系のチェルケス語派) (2)カラチャイ(テュルク諸語系)=チェルケス共和国(カフカス諸語系のチェルケス語派) (3)カバルダ(チェルケス語派)=・バルカル共和国(テュルク語派) (4)北オセチア=アラニヤ共和国(印欧語族のイラン語派) (5)イングーシ共和国(カフカス諸語系ナフ語派) (6)チェチェン共和国(同上) (7)ダゲスタン共和国(カフカス諸語系タゲスタン語派やテュルク系など10以上)の 7共和国(旧・自治ソヴィエト社会主義共和国)は、ソ連邦解体後もロシア連邦内に留まされた。 チェチェンのロシア連邦内からの独立紛争(1994年、1999年)、グルジアからはアブハジア(1989年から)、南オセチア(1990年まではグルジア・ソヴィエト社会主義共和国内の自治州だった。グルジア政府はシダ・カルトリ州の一部と見なしている)の独立紛争(2008年)、アゼルバイジャンとアルメニアのナゴルノ・カラバフ紛争(1988‐1992年)などの、この地方のモザイクのような民族関係は、ロシア帝国時代からの統治に根付いていると言われている。北カフカスには上記7(民族)共和国の他、スタヴロポリ地方、クラスノダル地方も含まれる。それら両地方(自治体)とも住民はロシア人が大部分、アルメニア人その他が少数。という複雑な民族模様だ。 古代には、南カフカスにはアルメニア(*)やグルジア(**)が栄え、北カフカスからユーラシア草原地帯にかけては、キンメリア、スキタイ、フン、アヴァール、ハザール、アラニ(アラン)などイラン系・テュルク系遊牧民が活躍していた。13世紀には北の草原地帯はモンゴル帝国の支配下にはいったが、深い峡谷の大カフカス山脈麓、現在の南北オセチア地方の山岳地帯にはアラニ族がオセチア人として残ったとされている。

カフカス地方は16世紀以降、オスマン帝国の影響下にあったが、18世紀以降、コサックを尖兵とするロシア帝国の影響力が浸透し始めた。1784年(前年の1783年には、東グルジアをロシア帝国の保護領にする条約が締結)には、カフカスを征服せよと言う意味の『ウラジカフカス』砦がつくられ、ロシア帝国による全カフカスへの侵攻拠点となった。1801年(実際は1830年)には南オセチアと東グルジアがロシア帝国に併合される。この頃、北カフカスから大カフカス山脈を越えて南のグルジアの首都トビリシに出る200キロ余のグルジア軍用道路(*)が作られ、ウラジカフカス砦はその始点となり、また、1860年からはその砦は、ウラジカフカス市となり北カフカスのロシア帝国支配の拠点となった。

アレクサンドル・ウルイマゴフ(ウルイマグテゥイ)さんは自分たちオセチア人は、紀元後北カフカスから中央アジアの草原地帯を支配したアラニ人の子孫であると強調する。アラニ人はスキタイ・サルマトイ出身で、紀元後1世紀ごろからアゾフ海(黒海北の内湾)周辺や、ダリヤリ峡谷のアラニ門を抑え、北カフカスを自分たちの遊牧テリトリーにしていたイラン系の民族。4世紀には民族大移動の波に乗り一部のアラニ人は西ヨーロッパへ移動し、ガリア、つまり、フランス(*)にとどまり、さらにその一部はヴァンダル人とともにイベリア半島に王国を作り、5世紀には北アフリカに渡り、ヴァンダル人とともに北アフリカにヴァンダル国を築いた。ゲルマン民族の大移動と言うが、アラニ族が唯一ゲルマン系民族でなかった、と現オセチアの歴史資料にある。

7世紀から10世紀は、黒海北岸、カスピ海や北カフカスはハザル・カン国の支配下になる。北カフカスに残ったアラニ人は、遊牧から農耕定着に移った。アラニ人社会は前国家的形を持つようになり、アラブのカリフ、ビザンチン、ハザル・カン国などと戦っていた。10,11世紀にはアラニ人の国家は全カスカス、中東を含め、ビザンチンやキエフ・ロシア、ハザールなどと並んで栄えたが、13世紀のモンゴル侵攻で滅びた。さらにチムールの侵攻で、アラニの地は『砂漠』になったと当時の文献にある。しかし、モンゴルもチムールも山岳地方にまでは支配が及ばず、山岳アラニ人は現代のオセチア人の先祖と言われる。 17世紀になり、カフカスへの侵攻を狙ったロシア帝国は、南カフカスに出る要所ダリヤリ渓谷を抑えるため、北オセチアを1774年に併合する(という案をその年にエカチェリーナ2世が採決。事実上の併合は19世紀だが)。ロシア革命後は1924年に北オセチア自治州、1936年から北オセチア自治ソビエト社会主義共和国、1990年から北オセチア自治共和国。1991年から北オセチア共和国、1996年には北オセチア・アラニヤ共和国と改称した。 アレクサンドル・ウルイマゴフ(ウルイマグテゥイ)さんは、4世紀の民族大移動で、アラニ族が西ヨーロッパのガリア、ローマ、スペインを占領したことを強調する。各地にアラニ語起源の地名が残っていて、そのひとつが、スペインのピレネー山脈にあるアラニ峠(アラニ通路)であると言う。 ウルイマゴフさんは、オセチアの風俗を描いた動画をコピーしてくれた。また、自分の詩の載った雑誌もくれる。彼は妹のマリアと一緒に来ていた(なぜだか知らない)。オセチア人の故地の一つは、もしかしてトゥヴァのスキタイかもしれない。トゥヴァのスキタイ人がユーラシア中に広まり、西のスキタイ人の後継集団がサルマタイであり、その一部がアラニ人として歴史に残り、オセチア人はその子孫と言うのだから。(後記:このウルイマゴフさんとの縁で2015年と2016年にカフカスへ行くことができた。彼が普段は住むサンクト・ペテルブルクでも会った。さらに2018年には彼の未来の妻のバレーリーナが日本公演に来たというので舞台を見に東京まで行った) |

|||||||||||||||

| ペルミから来た青年 | |||||||||||||||

この日はキャンプ場内をぶらぶらしていた。午後からは、ペルミから来たと言うイヴァンИван Безматермых青年に呼び止められ、ユルタの端に座って、長い間話をしていた。

ウラル山脈西、ヴァルガの左岸支流のカマ川中流にあるペルミには、紀元前8世紀ごろからアナニノ文化の担い手(フィン・ウゴル語族の祖先)たちが住んでいた。アナニノ文化はカフカス地方や西シベリア(スキタイ)文化の影響を受けていると、サイトの論文に書かれている。北東アナニノ文化の地から、ペルミ人(現在のコミ人やウドムルト人)、西アナニノ文化からはヴォルガ・フィン人(マリ・エル共和国のマリ人・旧チェレミス人など)が現在に続いているとされている。 ちなみに、『ペルミ動物意匠』は、北東ヨーロッパからウラル山脈をはさんで西シベリアの森林・森林ツンドラ地帯の遺跡から多く発見される主に青銅製装飾品に見られるデザインで、スキタイ動物意匠の地方版だ。

と言う歴史を持つペルミ地方だが、最近、ハンガリーから考古学者グループがペルミ地方に発掘に来ているそうだ。ハンガリー人(フィン・ウゴル系のマジャール人)の故地はウラルだからだ。

いつものように、イヴァンのメール・アドレスを書いてもらう。帰国後メールを出すと返事が来て、ペルミの考古学についても書いてあった。彼は今度はクラスノヤルスク地方の発掘隊に雇われるそうだ。 (後記、いったんペルムに帰ったらしい彼は結婚して、もう発掘隊に雇われてトゥヴァ地方に来ることはなくなった)。 この日、暇そうにしていた私は、父親が札幌で働いていると言うサンクト・ペテルブルクから来ている美青年アレクセイや、ペトロパヴロフスク・カムチャツキー出身でケーメロヴォ市に住んでいたが今はサンクト・ペテルブルクに移ったと言う反日(日本軍が中国で行った反人道的なことを並べる)のセルゲイさんたちにも声をかけられた。 夕方は、発掘物が一時保管され修復整備されているブルー・シートのテントで、骨や壺の写真などを撮っていた。夕方遅くキャンプ場横の広場、と言ってもエキ・オトック川向こうになるが、だから小さな林の向こうにもなるが、その広場にユーリー・ピーシコフさん主催のオフ・ロード・グループの車が8台ほどエルガキでの試合が終わったのか、来ていた。 |

|||||||||||||||

| <HOME ホーム> | <前々編『トゥヴァ紀行2012年』> | <前編『トゥヴァヴァ紀行2013年> | <BACK 前のページ> | <ページのはじめ> | <NEXT 次のページ> |