と滞在後記

と滞在後記

Welcome to my homepage

|

up date |

2008年6月15日 |

(校正:2008年7月8日、2013年5月29日、2018年9月29日、2019年11月26日、2021年7月21日、2022年5月23日) |

|

23−(3) 氷のバイカルと極寒のサハ・ヤクーチア(3)

2008年2月8日から2月22日 |

|

Ольхон на Байкале т Мирный в Саха

『ミールニィ』は『平和の』と言う意味、そのせいか、ロシアには同名の市が2つ、町が15、区が2つはある

実は、空港でまた問題が起きないかと、ちょっと心配でした。ミールニィはダイヤモンド露天掘りのためにわざわざ旧ソ連政府が作った町です。今は『ロシア・サハ・ダイヤモンド』会社城下町で、飛行機を飛ばしているのもその会社です。閉鎖都市ではありませんが、普通の観光客は寄らないでしょう。ロシアの国内便に乗るときは航空会社の搭乗手続きの後、さらに、国外に出るときのようにパスポート検査窓口を通らなければなりません。ここで、ストップがかかりそうな気がしました。AN24機という40人乗りほどの小さな飛行機ですから、窓口近くで待っている人も多くはありません。それでも先頭で通ったのでは張り切った検査官から注意深く調べられそうなので、何人かやり過ごしてから、エミグレーション・カードを挟んだパスポートを出しました。窓口の制服男性は粗野で、「何だ、これは。これは誰が書いたんだ?」と乱暴に聞きます。エミグレーション・カードの裏書きは『ニキータの館』の係の人がやってくれましたから、たぶんオリホン島の郵便局でしょう、と言うようなことをぼそぼそと答えていますと、粗野な男性職員が別の職員と何か話しています。そして、私にはよくわからなかったのですが、通過できました。

ロシアの国内便は座席番号があっても、入り口のスチュアーデスさんが「お席はご自由にどうぞ」なんて言っています。適当に座ろうとすると、「あなたの座席番号は何番ですか、ここは私の席ですが」と後から来た乗客に言われたりします。結局、座席番号通りに座ると隣はロシア人ではない若い男性でした。きっとヤクート人に違いないと、しばらくして聞いてみると、ブリヤート人だそうです。

東シベリアにはクラスノヤルスク地方、エヴェンキア自治管区、イツクーツク州、ウスチオルディンスキー・ブリヤート自治管区、ブリヤート共和国、サハ共和国、ザバイカルスク地方(旧チタ州)、アギンスカヤ・ブリヤート自治管区、ハバロフスク地方と、ソ連時代から自治体の境界はありますが(2007年から統合があるが)、ブリヤート人はブリヤート共和国やブリヤート自治管区などに限らず昔からもっと広い範囲に住んでいました。だから、飛行機の隣席の男性から、「今、家に帰るところだ」と言われて意外に感じてしまったのは、人工的な境界にとらわれていたからです。

思わず「ブリヤート語は話せますか」と聞いてしまいました。話せないと、はにかんだような答えです。アンナさん達はサハ・ヤクート語が話せるのに。

まずは歓迎夕食会

|

予定では9時15分ミールニィ着なのに、よくあることらしく延着で、着陸してからも出るまでに長く待たされました。約束通り空港にアンナさんと家族が出迎えてくれて、町はずれの空港からアンナさんのアパートについたのはもう11時でした。それでも今からアンナさんの友達リ一リャさん一家も集まって歓迎パーティです。

まだ1月にビザの手続きをしていた頃、イルクーツクへの観光ビザでミールニィのようなところに行くのはちょっとまずいかも知れないと、思っていました。それで、受け入れ準備をしていたアンナさんに、あまり周りには私のことは言わないでください、とメールに書いたのですが、「日本からお客さんが来るというのに、これが周りに言わずにいられるものですか」という返事でした。「遠来の客にはどんな民族料理をご馳走しようか、自分はあまり料理は得意ではないが、ケルチェフ(乳製品)や、ヤクート風クレープやお団子、魚スープ、子馬肉料理などを作ってみる」とメールに書いてあったとおり、それらの料理が晴れの日用の食器に盛られて次々と出てきました。お茶漬けが欲しい胃腸でしたが、せっかくアンナさん達が準備したヤクート料理をおいしそうにぱくぱく食べたのは言うまでもありません。

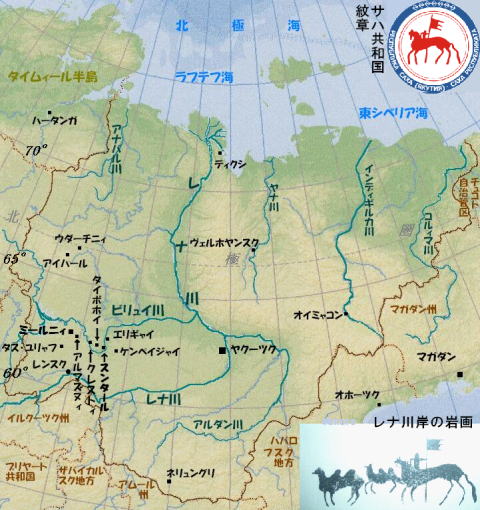

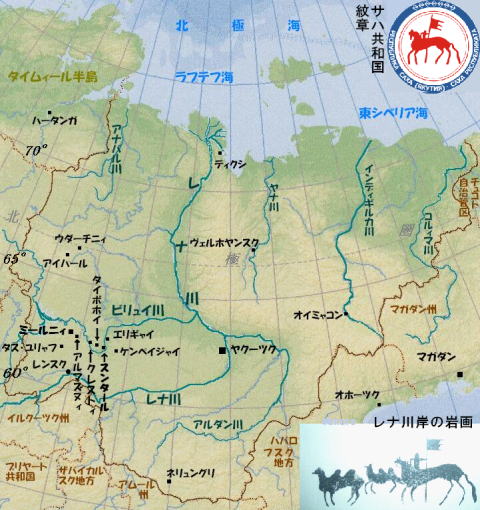

サハ共和国はソ連時代のヤクート・ソヴェト社会主義自治共和国で、ソ連崩壊後ヤクート・サハ共和国となり、2002年から現在の名称になりました。南北に2500キロ、東西に2000キロもあって、面積は日本の約8倍もあり、ロシア連邦内ばかりでなく世界一大きな地方自治体ですが、サハの土壌は大概が永久凍土で、40%は北極圏内に入っています。ですから、人口は百万人たらず、その4分の1が首都ヤクーツクに住んでいます。北緯70度以上のタイムィール半島より南にありますが、超大陸性気候のため南極並みの低温(零下70度)になることで有名なオイミャコン(インディギルカ川上流、北緯63度)やベルホヤンスク(ヤナ川中流、北緯68度)もこの共和国の町です。

サハ共和国

|

サハと言えば、沿バイカル山脈の標高1640メートルの小さな沼に源を発して、東シベリア北部を延々と流れる長さ4400キロのレナ川です。バイカル湖岸からわずか9キロしか離れていないがバイカルに流れ出ず、バイカルからも流れ込まず、北東に流れてサハに入り多くの川を合流しながら西から東へ、そしてサハのほぼ中央部を通って北に流れ、幅400キロもの三角州を作ってラプテフ海(北極海)に流れ出ます。

ちなみに、エニセイが南北に流れるのに、レナは中上流は東西に流れているので、コサック隊(ロシア帝国軍隊のひとつ)や毛皮商人たちのシベリア横断通路に使われてきました。西からウラルを越えて進んできたコサック隊はオビ川水系のトボリスク柵を1587年に、同じくオビ川水系のトムスク柵を1604年に、エニセイ川水系のエニセイスク柵は1618年に、同じ水系のブラーツク柵は1631年に、レナ川水系のヤクーツク柵(レナ柵)は1632年に作り、レナ川の右岸支流をたどってオホーツク海に柵ができたのは1646年でした。(柵は防塞用木柵、つまり要塞集落、砦)

現在、サハ共和国には先住のサハ(ヤクート)人の割合が45%でもっとも多く、ロシア人は40%で、エヴェンキ人が2%ですが、ソ連時代には、移住してきて(自分の意思とは限らない)増え続けたロシア人が過半数を占めていました。ソ連が崩壊してロシア人やウクライナ人が転出し、先住のサハ・ヤクート人が多数派に戻ったのです。

チュルク語系のサハ・ヤクート人はサハ共和国の先住民といっても、実は比較的最近の12世紀頃から15世紀頃にかけてエニセイ上流やバイカル湖付近からレナ川中流とその支流地域に移ってきました。そのころ、この地に住んでいたのはトナカイ遊牧のツングース(トゥングース)語系エヴェンキ人でした。エヴェンキ人の一部は南から来たサハ・ヤクート人に押されてさらに北へ移ったり、サハ・ヤクートに同化したりしました。エヴェンキ人の祖先も、10世紀以前、もともとバイカル湖やアムール川周辺にいたのが、別のチュルク語系民族に追われてこの地に移ってきて、先住の古アジア民族と同化したり北に押しやったりした、とロシアのサイトにはあります。

現在の全エヴェンキ人は7万7千人。ロシア連邦に3万7千人、そのうち2万人余がサハ共和国、3500人が旧エヴェンキ自治管区(2007年からクラスノヤルスクの一地区)、その他、西はエニセイ川東岸から東はオホーツク海、南はザバイカル地方から北は北極海までの広い範囲にまばらに住んでいます。一方、中国の内モンゴルなどに4万人弱います(2010年)。

リーリャ夫妻とアンナ夫妻

|

この日、アンナさんの家で迎えてくれた彼女の親友のリーリャさん一家はエヴェンキ人でした。サハ・ヤクート人のアンナさんが私にサハの歴史を説明する時、

「サハ・ヤクートは、まあ、言わば、サハの征服民なのですよ」と言うと、リーリャが

「まあ、アンナ」と冗談に不服そうなのが、印象深いです。私は口は挟みませんでしたが。

(リーリャさんによると、クラスノヤルスク地方旧エヴェンキ自治管区のエヴェンキ人は貧しい暮らしをしている、と言うことです。確かにそこは地名は『エヴェンキ』ですが、そのエヴェンキ人は少数で、前記のように3500人程度で、2004年私が訪れた時も、その地のロシア人が同じことを言っていました)

エヴェンキ人の一部がこの地にやってきたサハ人の祖先に押されて北東のコルイマ方面に移り、その地の先住民のユカギール人やコリャーク人と同化してできたのがエヴェンЭвены人だそうです(オホーツク・エヴェン民族管区という自治体が1930年から34年まで今のマガダン市のあたりに作られていました)

一方、13世紀からバイカル湖周辺から来た『征服』民族サハ(ヤクート)人は、レナ川やその支流に定住しましたが、17世紀以降には北西の北極海に流れ出るアンバール川下流まで来て、その地方にいたエヴェンキ人やエンツ人、ネネツ人たちと同化して17から19世紀にドルガン人になったとサイトなどでは書かれています。

「ドルガン人はサハ・ヤクートとロシアの混血かと思っていた」と言うと、

「いや、サハとロシアの混血はサハリャーリと言って、自分たち同様、レナ川中流とその支流に住んでいる。彼らはもともと郵便馬車の御者(ロシア人)とヤクート人との混血である」と言うことでした。ウラル(その西のモスクワ)からオホーツクまで、コサック隊のシベリア進出の後、シベリア街道ができていましたから、その頃、サハに現れるロシア人は、コサックでなければ郵便馬車の御者だったのでしょう。プーシキンやチェホフの本にも載っています。

長男ミーシャ君

|

アンナさんは、自分たちは、レナ川やその中流支流のサハ・ヤクート人であって、北西や北東のサハ・ヤクート人については知らない。サハリャーリは、外見はロシア人っぽいが、自分たち同様にサハ(ヤクート)語を話す、つまりサハ人だ、と言います。

アンナさんのアパートは2LDKで、長男のミーシャ君の部屋を私用に空けてくれました。その日、寝たのは、かなり遅くなっていましたが、次の日はアンナさんと夫のユーラが計画した2泊のスンタールへの旅行へ出発するため、早めに起きたのです。

アンナさんはサハ共和国首都ヤクーツク市出身でヤクート知名人(ガス田の発見者といっていました)の娘、元教師、今は衣料品を売っている店2軒のオーナーで、長兄はサハ共和国教育関係のトップのひとりだそうです。ユーラはビリュイ川中流のスンタール・ウールス(ウールスは現地語で地区、郡の意、下記)中心のスンタール村出身で『ロシア・サハ・ダイヤモンド』会社の子会社の金融関係の仕事をしているそうです。それで、今日の目的地はユーラの故郷と言うことになります。

ヤクート馬の放牧場

|

| ユーラと愛車 |

|

| クレストィ村のヤクーツク馬 |

|

ユーラの愛車はハイラックス・スーフ・プラドです。昨夜も一緒だった友達のリーリャと9歳のミーシャも乗り込みました。

人口4万人のミールニィ市は外部への出入り口は空港を除けば一本だけといえます。(北の発電所村やさらにダイヤモンド産地へ向かう道もありますが、それはそこで行き止まりになっていますから)。市を出てしばらく行くとその主要道は南に折れて200キロほど南方のレナ川沿いのレンスク市に出ます。レンスク市は古くからエヴェンキ人の地で、帝国時代やスターリン時代は流刑地でした。1950年代サハ西部、今のミールニィ・ウールスにダイヤモンド鉱脈がみつかると、採掘基地建設の最前線町として急に発展しました。つまり、ミールニィ市ができたのも、まず、レナ川の河川港レンスクからミールニィまでの自動車道路を作り、機材を運んだからです。このミールニィからレンスクへの道をさらに南下させてイルクーツクを通るシベリア横断の主要国道とつなげる計画があるそうです。

一方、ミールニィから南に折れずにまっすぐ東に行く道は、ビュルイ川に向かいます。レナ川の1番大きい左岸支流ビュルイ川は長さ2650キロで、その流域やレナ川中流域、右岸で1番大きなアルダン川(2272キロ)流域などがサハ・ヤクート人が住み着いたところです。サハ共和国にはウールスといわれる地方自治体(郡)が34ありますが、ロシア人の割合が過半数を占めるようなウールスは、北方防衛の軍事基地のある北極海に面したウールスやソ連時代金採掘のスターリン強制収容所があったコルィマ川流域のウールス、前述のレンスク市、昔からロシア人のヤクート経営の拠点ネリュンゲリ市ぐらいです。一方、ビュルイ川流域は90%以上がサハ・ヤクート人で、ロシア人はわずかです。また、昔からのエヴェンキ人が数%の割合で住んでいます。

ちなみに共和国人口の4分の1が住む首都ヤクーツク市は、ソ連時代はロシア人63%、サハ人25%でしたが、2002年では両者とも40%台と、同じくらいの割合です。

ミールニィ市を出て東へ行くこの道は状態が悪く、水分が凍って固くなる冬期間だけ通行できそうな季節道(年中通行できない)です。夏場は、自分のようなジープのみが通り抜けられるのだと、ユーラが得意そうに繰り返す場所が数カ所もあります。100キロも行くと南下するビュルイ川を渡ります。サハ共和国には、たぶん橋は一本もありません(*)。ビュルイ川は流域に住むサハ人にとっては神聖な川で、渡るときには必ずお供えをします。リーリャとアンナは家から作ってきたお弁当のお団子を供え、私にも同じことをしたらいい、と言います。食欲のなかった私は喜んでその通りにしました。

(*)シベリア幹線鉄道(バム鉄道)の支線を北に伸ばし、ネリュングリを通って首都ヤクーツクまでの鉄道敷設の計画がある。鉄道は途中のアルダン市(トモト市)までは通じているが、レナ川左岸にあるヤクーツク市まで行くにはレナ川に橋をかけなくればならない。目下、列車と自動車が渡れるような長さ3キロの橋を計画中だと政府関係サイトに出ていた。

(後記;2018年。アルダンからさらに500キロのプラーヴァヤ・レナまでは開通したが、レナ川を渡る3キロの橋は未完成) |

ここを渡ったところが人口数百人のクレストィ村で、1949年、村から3キロ北のビュルイ川の川岸(洲)で、サハで初めてダイヤモンドが見つかったそうです。といっても、初めてなのはモスクワからやってきた探検隊にとってで、現地サハ人は古くから知っていたそうです。それ以来このサハ西部にダイヤモンド・ラッシュがおこり、多くの地質探検隊が訪れ、1954年には、ついに、ミールニィ地区でダイヤモンドのキンバリー管状鉱脈が発見されました。それ以来100以上の鉱脈が発見され、さらに、探索が続いています。一方、クレストィ近くのビリュイ川の洲でのダイヤモンド採掘は、まもなく停止され、ダイヤモンド中心地は、100

キロ離れたミールニィに移りました。クレストィ村には、『ヤクート・ダイヤモンド探検史』博物館というのがあります。村を通り抜けた感じでは、クレストィは昔と同じヤクート馬の牧畜業の村になったようです。ここのヤクート馬は背が低く太っていて、労働には使われなく食用です。寒さに適応していて、冬でも氷原(冬に草原はないから)に放っておけば、自分で雪を掘って草か根を見つけて、生き延びるそうです。牧草地(?)の氷原(草原)には囲いがしてあります。その囲いの作り方も氏族によって異なるそうです、あるいは意味があるそうです。

ビリュイ川は北から流れてきて、クレストィを流れ過ぎ、さらに南下したところで大きくユー・ターンして再び北へ向かいます。つまり、ビリュイ川は空から見ると、スンタール・ウールス(郡)を鍋底のような形をして流れているのですが、自動車道路は東西にまっすぐ通っています。ですからビュルイ川に2度会うわけです。そのちょうど中ほどにあるのが人口千人ほどの小さなタイボホイ村ですが、ここが私たちの初めの目的地なのです。アンナさんたちによるとスンタール・ウールス(郡)は博物館が多いことでも有名だとか。タイボホイ村には、元々この地の学校の教師だったベスソーノフ先生が作り始めたというモスクワにもその名が知れたタイボホイ総合博物館があり、この村の誇りだそうです。しかし、こんな奥深いところです。近郊の村人がたびたび訪れるわけでもないので、大体は閉館しているようです。私たちはあらかじめ連絡しておいたので、到着すると館長が玄関を開けてくれました。新築らしい建物も立派ですし、展示室もロシア大都市にある施設と変わりなく、展示物の豊富さは半端ではありません。ミールニィに本社がある『ロシア・サハ・ダイヤモンド(アルロース)』社がスポンサーになっているそうです。しかし、トイレは館内にありません。

|

| タイボホイ総合博物館(郷土史部門) |

地元の若いガイドが私たちを案内してくれました。最後には地元の新聞に載せるからとインタビューまでされました。日本人はまず来ないと言うことでしょう。このあたりでカメラと言えば、さすがもう(日本製かもしれない)デジカメですが、録音というと昔懐かしいカセットテープが出てきました。

博物館スタッフが用意してくれた昼食

|

博物館の一室に、私たち一行のために昼食のテーブルが用意してありました。地元博物館関係者があらかじめユーラの依頼で準備してくれたようです。馬肉をはじめ、血液のソーセージ、サハ・ヤクート風ワッフル、サハ・ヤクート風クレープと、地元の料理がぎっしりと並び、アンナさんが説明してくれ、試食してみるよう薦めます。

「2千ルーブルほど払ったよ、彼らにすれば、材料は自家製だし、喜んで作ってくれたんだよ。良いバイトになったんだ」と、ユーラがアンナさんに話していました。

先も長いから、今日の夕方までにはエリギャイの博物館にも行く予定だからと、次の行程に出発したのは2時半も過ぎていました。

|

| ユーラの長兄の家族 |

|

| ビリュイ流域サハの地の氷原に落ちる夕日(車窓から) |

50キロも行って再びビュルイ川に出たところが、ユーラの故郷のスンタール村です。ここにはユーラの長兄一家も住んでいます。ここを訪問しますよと日本出発前からアンナさんにメールで教えてもらっていましたから、新潟空港で日本風酒器セット(中身入り、3セット、これがハバロフスク空港で引っかかったのだ)を買ってきてあったのでちゃんとプレゼントできました。

「えっ、日本酒ですって?3本あるの?じゃ1本ずつ分けちゃいましょう」と、アンナさんが長兄の嫁から取り上げて自分用とリーリャ用にしてしまいました。パソコンを使うアンナさんにはアップル・ナノポット4ギガ(軽くてかさばらなくて値がそこそこ)をプレゼントしてあるのですが、重くてもがんばって、日本風なものをもっと持ってくればよかったです。

長兄の家は子だくさんで、アンナさんのところのミーシャとよく似た歳の子供がぞろぞろ奥の部屋から出てきました。近所の子供もいるそうです。古風で頼もしい感じです。ミーシャを田舎の従兄弟たちとの交流に残して、私たちはまたプラドに乗り先へ進みました。ミールニィのようなロシア人の作った都会ではサハ人は少数派で、学校でも、街中でもロシア語を話すので、ミーシャは両親ほどサハ語が話せません。それで、時々こうやって田舎に連れてきてサハ語の環境に浸らせるのだそうです。でも実際は田舎の従兄弟の方がミーシャからロシア語を習いたがるといって、ユーラは苦笑していました。

北から流れてきたビリュイ川がなべ底のようにユー・ターンしてまた北流するところにあるスンタール谷は、ロシア帝国のサハ植民の初期から岩塩の大産地(1640年からケンペイジャイ塩として採掘されたが、ペレストロイカ後は縮小)として知られていました。スンタール村で再びビリュイ川を渡って右岸に出たところが、住民3百人のウスティエ村です。ウスティエというのは河口という意味。つまり、上流が岩塩の産地のケンペンジャイ塩川がビリュイ川に合流する地点にあり、それで岩塩の集散地でもあったわけです。

ウスティエ村から東にケンペンジャイ川に沿って岩塩産地に向かう道路がありますが、私たちは北へ、ビリュイ川に沿って、ヤクート馬の放牧場のかなたに夕日が落ちる氷原を眺めながらビリュイ共和国道(*)を走ります。目的地は45キロほど行った人口2千人のエリギャイ村です。エリギャイ村はスンタール村より古く、ここが19世紀末までスンタール谷の行政中心地でした。

(*)ロシア連邦は46の『州』、9の『地方』、2の『市』(連邦市)、21の『共和国』、1の『自治州』、4の『自治管区』の計85のロシア連邦構成主体があるので、『連邦』道が日本の『国道』に当たり、『共和国』道や『州』道などは日本で言う『県』道に当るかもしれない。

スンタール・ウールス(郡)には田舎の割には立派で、人口の割には多くの博物館(各種40あまりも)があることで、前記アンナさんが言うように有名です。その中でもエリギャイ村の『自然博物館』を私に見せるためにアンナさんたちは、ミールニィ市から2百キロ以上はなれたここまで来たのでした。ここが折り返し地点です。アンナさんもちょうど見物したかったのだと思います。前もって、日本人を連れて行くからと電話連絡をしておいたそうです。アンナさんによればこの博物館は『シベリアの奇跡』と呼ばれている位で地球上のあらゆる動物の剥製があり、モスクワの文化庁から、こんな辺鄙なところにおいては維持も不十分だろうからモスクワで博物館を開いたらどうかと言う誘いもあったが、村の誇りだからとエリギャイは断ったそうです。

『エリギャイ村エコロジー・センター』と書かれた博物館に到着したのは、もう5時も過ぎてすっかり暗くなった頃でした。それで、閉館はしていましたが、電話で連絡してありましたから、ガイドはいないが見学してくださいということで、宿直の人が開けて全館に明かりをつけてくれました。

確かにアフリカから北極、草原から山岳地帯の動物の剥製ばかりかマンモスの骨までありました。木造2階建て建物の中にぎっしり展示してあります。やはりこの地の学校の先生が集め始めたそうです。今日の予定はまだ全部こなしていないとかで、1時間弱ほどで切り上げたのは残念なことです。もう真っ暗でしたから、外付けのトイレへは順番に、炭鉱夫のようにヘッドライトをかぶっていき、また、プラドに乗り込んで、ビリュイ国道を来た道を南下し、スンタール村に戻りました。

ユーラの同級生たちの夕食会

|

今度はユーラの長兄宅ではなく、ユーラの同級生が集まって、私のために民族料理の夕食会を開いてくれているという、女性ばかり6人が食卓に料理を並べて待っている家に行きました。今日のために、10キロの子馬肉を買ってきたそうです。もはや、おいしそうにパクパク食べるところまではいかなくなっていましたが、それでも精一杯にこにこと料理の名前や作り方をたずねました。私は食通なんかではなく、料理にはあまり興味はなく、空腹の時は何でもおいしく食べて、食べたものは覚えていません。それでせめて食卓の写真を撮るようにしていますが、後から写真を見ても思い出せないのです。馬乳で作られたものも多かったようです。クミス(馬乳酒)も少し飲んだかもしれません。

6人の同級生は全員がサハ人だと思っていましたが、ひとりは朝鮮人だそうです。サハ共和国の民族構成をインターネットで調べると、朝鮮人は人口比第15位で全人口の0.19%で1815人と載っていました(2002年)。人口2万6千人のスンタール・ウールス(郡)ではほとんどがサハ人で、ロシア人が数%、1%以下にエヴェン人とエヴェンキ人。ですから、朝鮮人は彼女の家族だけかもしれません。

朝鮮半島に近いウラジオストクから首都のヤクーツクまででも直線距離で2250キロはありますから、朝鮮半島からこのビリュイ川のスンタールまで陸上や水上の行程を取れば、近道でも4500キロになる、とあとで試しに計算してみました。どんなルートをたどって、いつ、なぜ、やってきたのか聞いてみたいところでした。一番ありえるのは革命前から沿海州の辺りにいた(その当時南北の区別のない)朝鮮人(彼女の両親か祖父母)が、スターリン時代に(カザフスタン経由で)、ここへ強制移住させられてそのまま残っていたというものです。

『迎賓館』の2階から見えるのが管理人小屋

|

| 『迎賓館』のベランダから |

|

ユーラの同級生たちとの夕食も2時間足らずで切り上げて、向かったところは今夜の宿泊地です。村はずれにある旅行者用ではないホテル、つまり、スンタール・ウールス(郡)行政中心地のスンタール村には首都から出張する政府関係者のための宿泊設備、いわゆる『迎賓館』が林に囲まれた小川の中に建てられています。ここはホテルではないのでなぜか宿泊料がただのように安いのだそうです。誰でも泊まれるわけではないと思うのですが、何かのルートで管理人に便宜を図ってもらったのでしょう。

管理人たちは迷彩色の制服で、政府関係者が宿泊しないときも、別棟に泊まって管理しています。村では見かけないような瀟洒な建物で、1階は食堂やサウナ、2階はボスの泊まるシャワーとトイレ付スイート・ルームがあってその向かいに随員の部屋が数室並んでいます。私たちは随員の部屋に分かれて寝ましたが、スイートのトイレを使っていいといわれたのでほっとしました。やっと今晩は外付けのトイレに行かなくてもすみます。使ってみると排水の悪いシャワー室と、プラスチック製便座が割れているトイレでした。私が使って余計排水を悪くし、割れ目を広げたかもしれません。

アンナさんたちは下のサウナを使ったり、外の林を散歩したりしたそうですが、この頃から調子が悪くなりかけていた私は、休息に専念しました。

アリビナさんとアイゥイセン君

|

| スンタール村 |

|

朝、9時前に『迎賓館』を出発すると、私たちは、またスンタール村に戻り、今度はアンナさんの友達のアリビナさんの家で朝食をご馳走になりました。新築の小さな2階建てで暖炉があって、2階へ上る階段が真ん中あり、2階も含めたワンルームとなっているところが、すっきりとしています。トイレはもちろん外付けですが、新築なので穴もまだまだ満杯になっていません。村の学校の先生をしているというアリビナさんのお父さんはアファナーシエフというロシア名です(ロシア化の時代でしたから)。しかしアリビナさんは、自分の息子にはアイゥイシエンというサハ語の名前をつけています。『神の孫』という意味だそうです。おみやげに今サハで大人気の日本風アニメ雑誌とスンタール・ウールス(郡)のカラー版パンフレットをくれました。

|

2012年に送られてきた

アリビナさん宅の写真 |

パンフレットを読むとスンタール・ウールス(郡)の中の細かい村々のことがよく分かります。旧ソ連の地誌というと、革命期に、地元反革命軍と戦った英雄や、コルホーズなどでよい成績を上げた労働英雄、第2次世界大戦の地元出身の英雄さんたちの列伝で大部分のページが埋まっていましたが、実は今でも、今の政府が考える英雄の地元出身者群で埋まっています。そこらを斜め読みして、役に立つ面白い箇所を見つけなければなりません。

昨夜はいそいで通り過ぎたのでよく見られなかったスンタール村をプラドでぐるりと一回りしました。ミネラルウォータなど買うために入った田舎風雑貨屋に、厚さ3センチもあるようなハードカバーの『スンタール』という本が売っていたので、それも喜んで購入しておきました。

正装のシャマーン・アウグスチナ師

|

| 12本の『セルゲ』(馬の手綱を繋ぐための杭) |

|

| 『アルチャの家』正面 |

|

| まずは丹念に火でお祓いをする |

|

| アウグスチナ師と免許状 |

|

村には立派なロシア正教の教会がありました。ロシア帝国の広がりとはロシア正教の広がりでもあり、シベリア先住民がロシア正教に改宗したと言うことはロシア帝国民になったわけで、北方少数民族の宗教は『主としてロシア正教』となっている資料すらあります(実は非キリスト教の民族宗教です)。アンナさん達はきっぱりと自分たちは教会へ行かないと言っていました。同行のエヴェンキ人のリーリャさんも同様です。シベリア北方民族は民俗宗教のシャマニズムです。ロシア帝国時代もソ連時代も禁止されるか冷遇されてきたシャマニズムですから、シャーマンの跡取りがほとんど途絶えたそうです。でも、まったく途絶えたわけではなく、最近、復活しているそうです。

シャマニズムには祭壇などのようなものはなく、だから教会や寺院のような建物はありませんが、スンタール村には霊験のあるシャーマンの、『アルチャの家』があるというので出かけました。アンナさんがくれたサハ・ロシア語辞典で調べてみると、アルチャというのは『浄化』、『木片や白樺の皮、馬の毛などをいぶして清めたところ』という意味でした。

(ちなみに『シャーマン』とはエヴェンキ語で、最も古典的なシャマニズムはエヴェンキ人のものだそうです)。

シャマニズムの儀式の行われるところに、昔は特別な建物を建てなかったのかもしれませんが、スンタールの『アルチャの家』は北方民族の円錐形の住居に似せた多角形で中央部が高くなった立派な建物で、外に12本の柱が立っていました。柱は馬の手綱をつなぐものです。オリホン島にもありましたが、祖先が寄り集まる神聖な場所なわけです。建物の中に入る前に丹念に火でお祓いをします。

建物は新しく、高い天井から明かりがとれるようになっていて、さまざまな道具、絵、写真などが飾ってあります。馬のたてがみを束ねたものが数本あり、これだけの長さの毛は珍しい、特にこのように真っ白なものは、と説明されました。シャマニズムの霊(神)の姿、その霊たちの自然を支配している絵、サハ模様を織り込んだタペストリーなどがたくさん掛かっていました。これら模様の意味をアンナさんが説明します。

『アルチャの家』は教会や寺院のように人が集まって祈るところではなく、シャーマンが交霊するところです。伝統的にはこんな家屋の中で儀式は行わなかったでしょう。(ネオ)シャマニズムの『アルチャの家』はロシア正教からの借用のような感じもしました。入り口には本やお守りのようなものも売っています。

続きの部屋は事務室兼図書館になっているようで、宗教関係の施設らしく仏教からカトリックまでの本が少しずつありました。サハ共和国の国旗は大きく飾ってありました。ここのオーナーの女性シャーマンで免許証と学位のあるアウグスチナ師も、シャマニズムの説明をしてくれました。掲示物や話の内容にサハ語が多く、シャマニズムの知識が乏しかった私には、よくわからなかったです。リーリャによるとスンタール村『アルチャの家』のシャーマンは霊験あらたか、遠くバイカル地方のブリヤート人にまで名声が聞こえ、ブリヤート人は自分たちのシャーマンのところに行かず、わざわざここまで頼ってくるほど強い交霊力を持っているのだそうです。

リーリャがこの機会にお祓いをしてもらいました。2千ルーブルだそうです。1万円近くかかるとは、シャーマンにとっても悪くないとアンナさんと話していました。お祓いは『祭壇』(というより『必需品一式』)のある建物の中央でやるので、私たちは事務室兼図書室で待っていました。シャーマンの叫び声やタンバリンのような音が聞こえてきました。かなりたってからリーリャさんが「よく効きそうだ」というようなことを言いながら戻ってきました。

シャマニズムの展示品

|

と滞在後記

と滞在後記